【1】

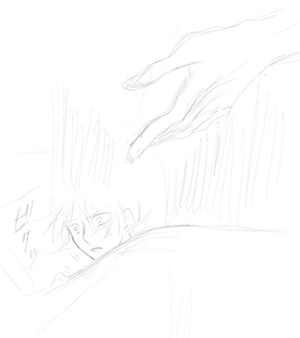

月光が窓から差し込み、眩しい夜だった。

突然布団の中に入り込んで来た冷気に、夏目は浅い眠りから引き戻された。

「ニャンコ先生だろ…?」

くるぶしに当たる感触は間違えようもないのだろう。

夏目は目を開けることもなく、確信を持ってその名を呼んだ。

「なんだ。起きておったのか?」

「先生のせいで目が覚めたんだよ。寒いんだから布団から出て――」

すうっと脇腹を撫でる人の手指に夏目は息を呑む。

「何を驚く?ここにいるのは私だぞ?」

面白そうに喉を鳴らして囁く声は、普段夏目に聞かせているニャンコの声ではなかった。

些か低い男の声。

これで夏目は、自分が何をされようとしているか悟るだろう。

斑の思ったとおり、夏目は自分の身体をはい回る男の指から逃れようと身をよじる。

しかし、その程度の抵抗は、斑にとっては余興でしかない。

「…せ…せんせ…」

布団の中からは、顔を出している夏目の表情は窺い知れない。

だが、その弱々しい声音から、想像することはたやすい。

おそらく、真っ赤な顔に涙を浮かべ、泣きそうに眉を寄せているのだろう。

「…面白くないな」

「そう、思うなら…」

「痩せっぽちで、ひ弱で…」

夏目を卑下しつつ、斑は愛撫を続けた。

全く旨そうに思えないこの身体に、こうまで執着してしまう理由が、斑自身にもわからない。

「だったら」

夏目がふいに布団を上げて、胸を味わう斑と目を合わせた。

「止めれば、いいだろう?」

すっと細めた夏目の目は、熱で薄く染まってはいたものの、冷たい。

くだらない物に執着し続ける斑のほうを、夏目はつまらぬものと切り捨てる。

そうだ。単にひ弱なだけのものなど斑は欲しくない。

この、矜持こそが。

「朝になってもその言葉が言えるか、覚悟しておけ」

にやりと笑い、斑は夏目に覆いかぶさった。

NEXT

【2】

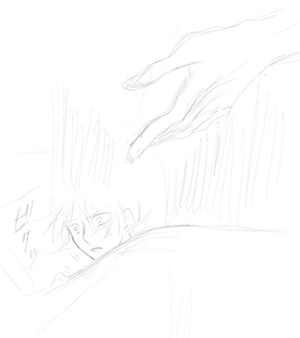

すでに何度もこういうことを行っているからだろうか、

夏目は肌を嬲られることに恐怖は感じていないようだった。

斑の冷たい掌に身を震わせ、生暖かい舌に息を呑んでも

斑を見下す視線に含まれる冷気は変わらない。

「…まずそうだって、自分で、言ったくせに…」

「自分で熟成させるのも、楽しみ方の一つなんだ」

踝から足の付け根まで一息に舐めあげ、鼻先を高ぶりに押し付ける

斑の頭部をやんわりと夏目の手が押しとどめた。

「そういうのは、いやだって…いつも…」

回数を重ねても、夏目が物慣れないのは相変わらずだった。

特に、人の形をとった斑に口で奉仕されることを、夏目はことさら嫌がった。

嫌がる様が面白くて、斑は好んでソレをするのだが。

この日は違った。

ふと思いつき、斑は素直にそれから顔を上げた。

身体を伸び上がらせて、布団から顔を出してみせる。

「せんせ…。――っ!」

真上に覆いかぶさった斑の顔を見たとたん、夏目は両の目を限界まで見開いた。

「どうした?お前が嫌だというから止めてやったんだ」

冷ややかな目つきで夏目を見下ろしたのは、夏目自身の顔だった。斑が夏目に化けたのだ。

斑の化けた夏目は、まだ驚愕から覚めない本物の夏目に口付け、唇を割って舌を嬲った。

満足するまで口腔を味わった斑が、ガラス窓を顎で指し示す。

「見ろ。面白い余興だろう?」

二人の夏目がガラス窓に写っていた。

一人は呆然と、もう一人は揶揄するように笑いながら。

我に帰った夏目が、とたんに抵抗を始めた。

「やだっ!こんなの、嫌だ…」

全身で暴れる夏目を押さえ込み、斑は夏目の耳元で囁いた。

「単なる余興なんだ。愉しめばいい」

人型の顔かたちなど、斑には意味を成さない。そのどれもが偽者なのだ。

「悪食な獣の、余興だ…」

夏目の腕から、ふっと力が抜けた。

そのまま、斑の背に落とされる。

瞳も口も堅く閉じられたままだ。

だが、言葉などなくとも、それが斑の意を是としたのは明らかだった。

斑も言葉を発しなかった。

夏目の唇をべろりと舐める。

それを合図とばかりに、斑は夏目の身体をむさぼった。

end

ちょっとギャグになってしまった(笑)

ちょっとギャグになってしまった(笑)

ちょっとギャグになってしまった(笑)

ちょっとギャグになってしまった(笑)